ベイブレードを自分好みにカスタマイズしたいと思ったとき、塗装は手軽にできる方法のひとつです。しかし、実際に遊んでみると、せっかく塗ったパーツの塗装がすぐに剥がれてしまうことに悩んでいませんか。特に、バトルで激しくぶつかる場面では、オーバーフィニッシュによる衝撃や摩擦で塗装が剥がれることは珍しくありません。

この記事では、塗装が剥がれる原因は何ですか?と気になっている方に向けて、剥がれない塗装の仕方は?という疑問を解決するための基本的な塗装 やり方を詳しく紹介します。さらに、フェニックスウイング 塗装剥がれの注意点や、塗装が剥がれたままにしておくとどうなる?といった不安にも答え、長持ちさせるためのポイントを解説します。

また、ベイブレードx公式ルールに基づいたレギュレーションの確認方法や、知らないと損をするベイブレードの禁止事項は?に関する情報もあわせて紹介。塗装によって禁止パーツと見なされないための注意点や、ベイブレードx大会禁止ベイの規定についても触れていきます。

これから塗装にチャレンジする人も、すでに塗装済みのベイを使っている人も、この記事を通して安心してベイブレードライフを楽しむための参考にしてください。

- ベイブレードの塗装が剥がれる原因と対策

- 塗装を長持ちさせる正しい塗装方法

- 公式ルールやレギュレーションと塗装の関係

- 塗装と禁止パーツ・大会使用時の注意点

目次

ベイブレードの塗装の剥がれの原因と対策

- 原因は何ですか?

- 剥がれ防止と剥がれない塗装の仕方は?

- 塗装のやり方の基本ポイント

- 剥がれたままにしておくとどうなる?

- フェニックスウイングの塗装剥がれに注意

原因は何ですか?

ベイブレードの塗装が剥がれる原因は、主に「摩擦」と「衝撃」によるものです。バトルで使用する際、ベイブレードは他のベイやスタジアムの壁に何度もぶつかります。このとき、パーツ同士が激しく擦れ合うため、表面の塗装が徐々に削られてしまうのです。

これに加え、塗装そのものの密着が甘い場合も、剥がれやすくなる原因となります。例えば、塗装前のパーツに手の脂やホコリが付いていたり、製造時に付着した離型剤が落ちていなかったりすると、塗料がしっかり食いつかず、軽い衝撃でも剥がれやすくなってしまいます。

また、塗装後の扱いも見逃せません。例えば、塗装が完全に乾く前に手で触ってしまったり、乾燥途中でバトルに使ったりすると、塗膜が柔らかいままのため、傷や剥がれが起こることがあります。

このため、バトルを想定したベイブレードでは特に塗装剥がれが発生しやすく、塗装はあくまで「観賞用」と考える方も少なくありません。ただし、正しい手順で塗装すれば、多少の耐久性を持たせることは可能です。

さらに、ベイブレード特有の形状も影響します。細かいパーツや鋭いエッジが多い部分ほど、塗装は衝撃を受けやすく剥がれやすい傾向があります。特に攻撃型のベイは接触回数が多いため、塗装の剥がれには十分注意が必要です。

剥がれ防止と剥がれない塗装の仕方は?

ベイブレードに塗装をする際、少しでも長持ちさせるには、基本をしっかり守ることが重要です。まず大切なのは「下地処理」です。塗装をする前に、パーツ表面をきれいに洗浄し、油分や汚れ、ホコリをしっかり落とす必要があります。中性洗剤で洗った後は、乾いた布で水分をふき取り、自然乾燥させましょう。

次に行いたいのが「足付け」と呼ばれる作業です。パーツ表面を目の細かいサンドペーパー(800番~1000番程度)で軽くこすることで、表面に微細な傷ができ、塗料が密着しやすくなります。これにより、摩擦や衝撃による塗装剥がれ防止効果が期待できます。

また、「プライマー」の使用も忘れてはいけません。プライマーとは、塗装の下地に塗る接着促進剤のようなもので、これを塗ることで塗料がより強く素材に密着します。プラスチック用プライマーは市販されているので、塗装前に薄く塗布して乾かしましょう。

塗装の際には、何度も重ね塗りをせず、薄く均一に塗ることがコツです。厚く塗ると、乾燥が不十分になったり、剥がれやすくなったりする原因になります。重ね塗りをする場合は、1層ごとにしっかり乾燥させることが大切です。

さらに、塗装が終わった後は「トップコート」や「クリアコート」を使って仕上げると、表面に保護膜ができ、より塗装が剥がれにくくなります。この保護膜が衝撃や摩擦から塗装面を守ってくれるため、塗装の持ちを大幅に向上させることができます。

最後に、塗装後は十分な乾燥時間を取ることも重要です。乾燥が不十分なまま使用すると、せっかくの塗装が簡単に剥がれてしまいます。季節や湿度にもよりますが、1~2日は触らずにしっかり乾燥させるのが理想的です。

このように、下地処理からトップコートまで、基本に忠実に塗装を進めることで、ベイブレードの塗装を少しでも長持ちさせることが可能です。ベイブレードをバトルで使う場合でも、これらの手順を踏むことで塗装剥がれを最小限に抑えることができるでしょう。

塗装のやり方の基本ポイント

ベイブレードの塗装を成功させるためには、いくつかの基本的なポイントを押さえておく必要があります。適切な手順を守ることで、見た目も美しく、剥がれにくい塗装に仕上げることができます。

まず、塗装前の「下準備」が非常に重要です。パーツの表面には、製造時に使われる離型剤や、手に付着した油分などが付いていることがあります。これらをきれいに取り除かないと、塗料がうまく密着せず、剥がれやすくなります。中性洗剤でよく洗い、水分をふき取った後、完全に乾燥させることが基本です。

次に行うのが「足付け」と呼ばれる作業です。パーツ表面を目の細かいサンドペーパーで軽くこすると、塗料が定着しやすくなります。削りすぎないように注意しながら、全体を均一に処理することがコツです。

また、「プライマー」の使用も塗装の持ちを良くするために効果的です。プライマーは素材と塗料の接着を助けるもので、プラスチック用のものが市販されています。これを下地として塗っておくと、塗料の密着力が高まり、結果的に塗装が長持ちします。

塗装は、薄く均一に吹き付けることが基本です。一度に厚く塗ろうとすると、ムラになったり、乾燥が不十分で剥がれやすくなったりします。数回に分けて薄く重ね塗りし、その都度しっかりと乾燥させるようにしましょう。

最後に、「トップコート」や「クリアコート」で仕上げることで、塗装面を保護し、光沢を出すことができます。バトルで使用する場合でも、表面の傷つき防止に効果があるため、トップコートはおすすめです。

このように、塗装のやり方の基本は、下地処理・足付け・プライマー・薄塗り・トップコートの5つを丁寧に行うことにあります。特に初めて塗装に挑戦する方は、焦らずに手順を守ることで、満足のいく仕上がりを目指すことができるでしょう。

剥がれたままにしておくとどうなる?

ベイブレードの塗装が剥がれた状態を放置しておくと、いくつかの問題が起こる可能性があります。単に見た目が悪くなるだけでなく、機能面でも影響が出ることがあるため、注意が必要です。

まず、塗装が剥がれた部分は保護されていないため、さらに剥がれが広がりやすくなります。バトル中の衝撃や摩擦が直接プラスチック部分に伝わることで、塗膜が周囲からどんどんはがれていくことがあるのです。この状態が続くと、最初は小さな剥がれだったものが、気づけば大きく目立つようになることもあります。

さらに、剥がれた部分のエッジが鋭くなる場合があるため、安全面でも気を付けなければなりません。遊んでいる最中に手を傷つけたり、他のパーツを傷つけたりする恐れがあります。特に大会などでは、こうした状態のベイは使用を禁止されることもあるため、チェックが必要です。

また、塗装が剥がれたまま使い続けることで、レギュレーション違反と見なされるケースもあります。例えば、公式ルールではパーツの改造や加工が禁止されている場合があり、意図せずとも剥がれた状態が「加工」と判断されることも考えられます。

このため、塗装が剥がれた場合は、早めに補修するか、観賞用として扱うことが推奨されます。特にバトルで使用するベイブレードの場合は、塗装状態の管理も含めて、安全に楽しむための大切なポイントです。

このように、塗装が剥がれたままにしておくと、見た目・耐久性・安全性・ルール面のいずれにも悪影響が出る可能性があるため、放置しないことをおすすめします。

フェニックスウイングの塗装剥がれに注意

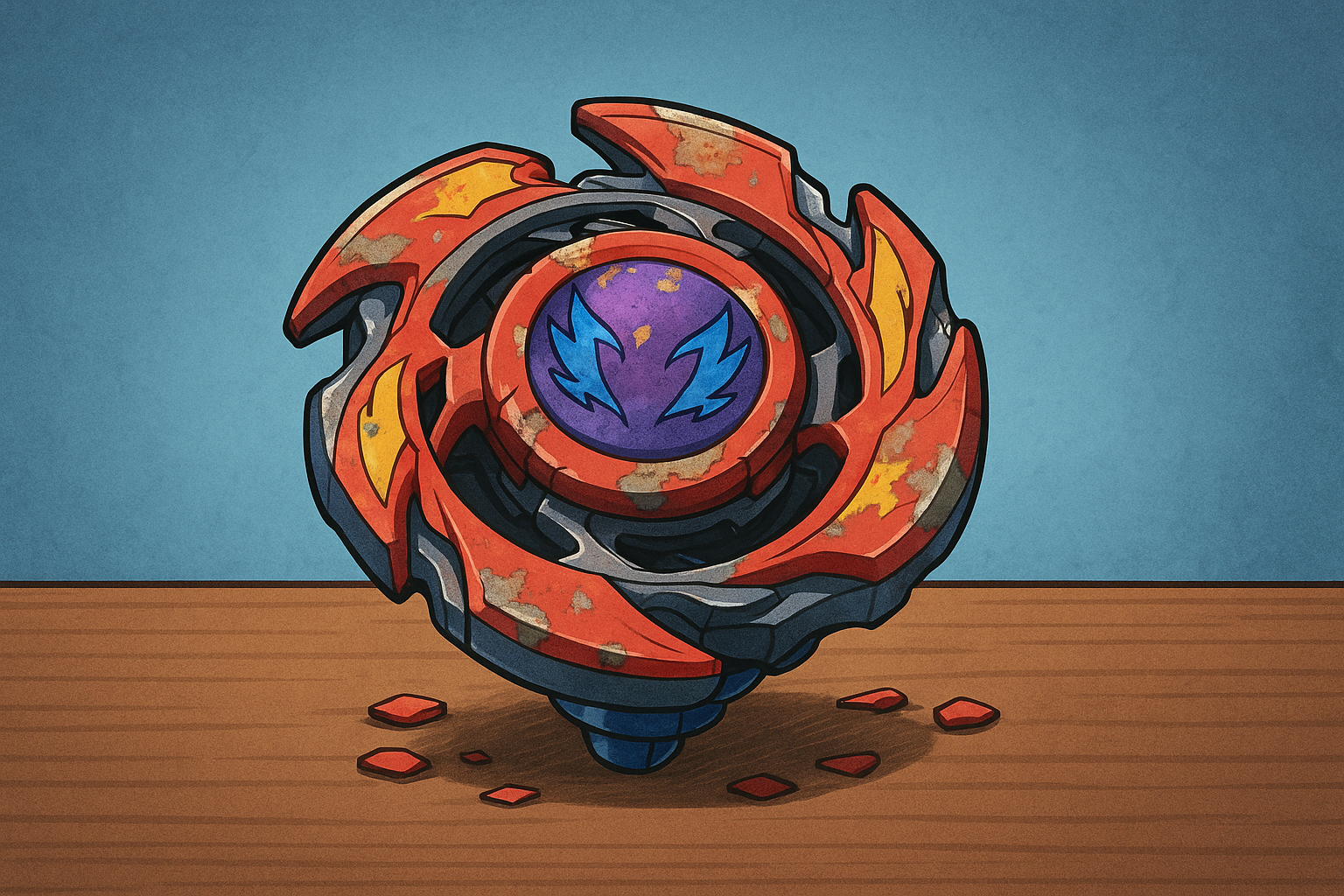

フェニックスウイングは、ベイブレードの中でも特に人気の高いパーツです。その独特なデザインと大きく張り出したウイング形状が特徴ですが、この形状こそが塗装剥がれを起こしやすい原因にもなっています。

まず、フェニックスウイングのように立体的で尖ったパーツは、バトル中に他のベイやスタジアムの壁と接触する機会が多くなります。特にウイングの先端やエッジ部分は、接触のたびに摩擦や衝撃を受けるため、塗装が削れたり、はがれたりすることが避けられません。塗装を施しても、バトルを繰り返すことで徐々にその美しい仕上がりが損なわれていくのは、どうしても起こる現象です。

また、フェニックスウイングの塗装では、素材との相性も注意すべきポイントです。素材によっては塗料の食いつきが悪く、どれだけ下地処理をしても密着しづらい場合があります。例えば、プラスチックの中でも表面がツルツルした素材は、プライマーを使わなければ塗膜が長持ちしにくくなります。

このため、塗装をする際は必ず「足付け」と「プライマー処理」を丁寧に行い、特に摩擦を受けやすい部分には厚めにクリアコートを重ねることで、塗装の剥がれを遅らせる工夫が必要です。とはいえ、どれだけ丁寧に塗装しても、フェニックスウイングのようにバトルで酷使されるパーツでは、完全に剥がれを防ぐことは難しいでしょう。

そのため、塗装したフェニックスウイングを観賞用として楽しむか、バトルで使用する際は「多少の剥がれは仕方がない」と割り切ることが大切です。どうしても剥がれを防ぎたい場合は、バトル用と塗装用を分けて使うことで、塗装の劣化を最小限に抑えることができます。

このように、フェニックスウイングは魅力的なパーツである一方、塗装剥がれには特に注意が必要です。塗装の際には、バトル用か観賞用かを明確に分け、適切な管理を心掛けましょう。

ベイブレードの塗装剥がれとルールの関係

- ベイブレードの禁止事項は?

- レギュレーションと塗装の扱い

- 禁止パーツと塗装の注意点

- ベイブレードx大会禁止ベイの規定

- ベイブレードx 公式ルールと塗装

- オーバーフィニッシュ時の塗装影響

ベイブレードの禁止事項は?

ベイブレードには公式ルールがあり、バトルや大会に参加するためには、そのルールに従うことが求められます。禁止事項は特に厳格に定められており、知らずに違反すると、失格や参加不可といったペナルティを受けることがあるため、事前にしっかりと確認しておくことが必要です。

まず、基本的に改造や加工は禁止されています。これはパーツを削ったり、穴を開けたり、重りを付けたりといった行為が対象となります。ベイブレードは本来、市販されている状態での性能を前提に設計されていますので、改造することでバランスが崩れたり、予期せぬ破損や危険な動作を招く恐れがあるからです。

塗装に関しても、単なる色付け程度であれば問題にならない場合がありますが、厚塗りによる形状変更や重量調整を目的とした塗装は規制対象です。例えば、塗料を何層にも重ねて重さを変えたり、エッジの形状を変えるほど塗装を盛るような行為は、公式ルールに違反することになります。

また、ベイブレードx大会禁止ベイや、公式ルールで指定されている禁止パーツもあります。これらは、過去に安全性やバランスの問題が確認されたことなどが理由で、公式戦では使用が禁止されています。禁止ベイや禁止パーツのリストは、公式サイトや大会運営側が発表しているため、最新の情報を常に確認しておくことが大切です。

さらに、レギュレーション違反となる行為としては、意図的にパーツを外れやすくしたり、規定外のパーツを組み合わせることも含まれます。これには、公式が認めていない組み合わせや、異なるシリーズのパーツを無理やり組み合わせる行為などが該当します。

このように、ベイブレードの禁止事項は多岐にわたり、特に大会では厳しくチェックされます。大会に出場する際は、公式ルールやレギュレーションをしっかり読み込み、使用するベイブレードがルールに適合しているか確認してから参加することが重要です。たとえ小さなルール違反でも、ペナルティの対象になる可能性があるため、事前の確認を怠らないようにしましょう。

ベイブレードは、安全に楽しくバトルを行うためのスポーツです。禁止事項を守り、正しい遊び方でフェアに楽しむことが、プレイヤー同士の信頼関係を築くためにも欠かせない要素といえるでしょう。

レギュレーションと塗装の扱い

ベイブレードのレギュレーション(公式規定)では、公平性と安全性を確保するために細かいルールが設けられています。特に大会や公式戦においては、すべての参加者が同じ条件で戦うことが求められるため、塗装に関する扱いにも一定のルールがあります。

まず、塗装そのものは禁止されているわけではありません。多くの公式レギュレーションでは、パーツの強度や機能を変えない範囲での塗装は認められているのが一般的です。つまり、単なる色の変更や、装飾を目的とした軽い塗装であれば、レギュレーション違反にはなりません。

しかし、問題となるのは塗装によってパーツの性能が変化する場合です。例えば、塗装によって重量が増したり、塗膜が厚くなることでパーツの形状が変わったりすると、レギュレーション違反と見なされることがあります。重量の変化は、回転力や持久力に大きく影響を与えるため、意図的ではなくても注意が必要です。

また、塗装による表面の滑りやすさの変化も問題視されることがあります。ベイブレードでは、パーツ同士の接触が勝敗を左右するため、滑りやすくなることでバトルの結果に影響が出ることも考えられます。特にドライバーやディスクの塗装には細心の注意を払い、必要であれば事前に大会スタッフに確認を取ると良いでしょう。

さらに、公式レギュレーションは大会ごとに微妙に異なる場合があります。そのため、事前に大会の公式ルールを確認し、疑問があれば問い合わせることが重要です。ルールを確認せずに参加すると、せっかく準備したベイブレードが使用不可となることもあるため、慎重な対応が求められます。

このように、塗装は見た目を楽しむためのカスタマイズ方法として有効ですが、レギュレーションを守る範囲で行うことが大前提です。ルールを把握し、正しく楽しむことで、公平なバトルを満喫することができるでしょう。

禁止パーツと塗装の注意点

ベイブレードには、公式に使用が禁止されている「禁止パーツ」が存在します。これらは、安全性の問題やゲームバランスを損なうと判断されたため、公式戦では使用が認められていません。大会に参加する際には、これらのパーツを事前に確認し、使用を避けることが必要です。

例えば、過去に使用禁止となったパーツには、バトル中にパーツが外れやすかったり、予測不能な挙動を引き起こしたりしたものがあります。こうしたパーツは、事故やケガの原因になる可能性があるため、公式戦では厳しく管理されています。

では、塗装と禁止パーツにはどのような関係があるのでしょうか。実は、禁止パーツではないものでも、塗装の仕方によっては禁止対象になることがあります。 たとえば、禁止されていないパーツに厚く塗装を施し、重量や形状が変化した場合、そのパーツがルール違反とみなされる可能性があるのです。

また、塗装によって禁止パーツと判別が難しくなってしまうケースもあります。例えば、似た形状のパーツが存在する場合、塗装によって本来の判別が難しくなり、誤って禁止パーツ扱いを受けることがあるため、原型を損なわないよう注意が必要です。

さらに、特定の塗料にはパーツの劣化を早める成分が含まれていることもあり、安全面からもおすすめできません。特に溶剤系の塗料を使用すると、プラスチックが脆くなったり、バトル中に破損するリスクが高まります。これは、公式ルールで定められた「パーツの安全性保持」に抵触する可能性があります。

このため、塗装を施す際には、禁止パーツリストをよく確認し、使う塗料や塗装方法にも配慮することが重要です。大会前には自分のベイブレードをチェックリストで確認し、少しでも不安がある場合は、公式に問い合わせて確認することをおすすめします。

禁止パーツを避け、塗装も正しく施すことで、安全かつ公正なバトルを楽しむことができます。塗装とパーツ選びの両方に気を配ることが、ベイブレードプレイヤーとしてのマナーといえるでしょう。

ベイブレードx大会禁止ベイの規定

ベイブレードXの大会では、参加者全員が公平にバトルを楽しめるように、使用が禁止されている「大会禁止ベイ」が公式に定められています。これは、特定のベイが持つ性能が、他のベイに比べて著しく高い、あるいは危険性があると判断された場合に設定されるものです。

大会禁止ベイには、過去のバトルデータや安全性検証の結果が反映されています。例えば、攻撃力が極端に高く、相手のベイを破損させる恐れがあるものや、回転時の挙動が予測不能でプレイに支障をきたすものが禁止対象となります。これらは、単に強すぎるという理由だけでなく、他のプレイヤーとのバランスを考慮した結果、使用が認められなくなるケースが多いです。

特に注意したいのは、大会ごとに禁止ベイの規定が異なる可能性があることです。たとえば、公式大会と地域大会では禁止リストが異なる場合があります。そのため、参加する大会の事前案内や公式サイトの情報を必ず確認し、最新の禁止リストに目を通すことが大切です。

また、禁止ベイに該当しない場合でも、組み合わせや改造によっては大会規定に抵触することがあります。例えば、禁止ベイのパーツだけを他のベイに流用し、結果的に性能が大会基準を超えてしまうと、使用が認められないことがあります。

ベイブレードXは、これまでのシリーズ以上に競技性が重視されているため、大会ルールも細かく設定されています。規定を無視した場合、失格だけでなく、今後の大会参加が制限されることもあるため、ルールの遵守は絶対条件といえるでしょう。

このように、ベイブレードXの大会禁止ベイは、バトルの公正性と安全性を守るための大切な規定です。プレイヤーとして大会に参加する際は、公式情報をしっかり確認し、ルールを守って楽しむ姿勢が求められます。

ベイブレードx 公式ルールと塗装

ベイブレードXの公式ルールでは、すべてのパーツに対して厳密な規定が設けられており、塗装に関しても一定のルールが定められています。公式ルールの基本的な考え方は、「製品として販売された状態を基準にすること」です。

まず、塗装そのものは完全に禁止されているわけではありません。多くの場合、純粋に見た目を楽しむための塗装や、個人の趣味の範囲でのカスタムは認められています。ただし、それが大会で使用できるかどうかは別の話です。大会においては、塗装がベイブレードの性能に影響を及ぼさないことが求められます。

たとえば、塗装によってパーツの重さが増加したり、表面の摩擦係数が変化したりすることで、バトル時の動きに違いが出る可能性があるため、これらはレギュレーション違反と判断される場合があります。特にドライバーやラチェット、ブレード部分の塗装は、大会スタッフによるチェックが厳しく行われることがあります。

また、厚塗りや特殊なコーティングによる形状変更も禁止対象です。これは、塗料が乾く際に厚みができ、結果としてパーツの形状が変化し、公正なバトルが行えなくなることを防ぐためです。例えば、エッジが鋭くなったり、接地面が変わったりするような塗装は認められていません。

さらに、使用する塗料にも注意が必要です。強溶剤系の塗料は、パーツの劣化を早めるだけでなく、バトル中の破損リスクを高めてしまうことがあります。公式ルールでは、パーツの強度を損なうような改造は禁止とされているため、結果的に塗装も安全性に直結する要素といえるでしょう。

このように、ベイブレードXの公式ルールでは、見た目のカスタマイズとバトル用の機体の管理は明確に線引きされています。大会で使う場合は、公式ルールを確認し、疑問があれば事前に運営に問い合わせることが最善の対策です。

まとめると、ベイブレードXでは、塗装は趣味の範囲内で楽しむのは自由ですが、公式戦での使用には細心の注意が必要です。ルールを守り、公正なバトルを楽しむことが、ベイブレードを最大限に楽しむための基本といえるでしょう。

オーバーフィニッシュ時の塗装影響

ベイブレードXのバトルで起こる「オーバーフィニッシュ」は、ベイがスタジアムの外に飛び出すことで得点となる勝敗決定要素のひとつです。このオーバーフィニッシュは、試合の展開を大きく左右するダイナミックな要素ですが、同時にベイ本体への負担も大きく、特に塗装にとっては大きなダメージ原因となります。

オーバーフィニッシュの瞬間、ベイブレードは高回転のままスタジアムの縁や床に激突します。これにより、衝撃と摩擦が同時に発生し、塗装面が強く擦れたり、剥がれたりすることが非常に多いです。特に、ブレードの外周や、接触が多いエッジ部分、ドライバー下部はダメージを受けやすく、数回のオーバーフィニッシュだけでも目立つ剥がれや傷が付くことがあります。

また、オーバーフィニッシュ後に床など硬い場所に落下した場合、塗装のはがれだけでなく、塗膜が割れる・欠ける・浮くといった現象も起こり得ます。これにより、せっかく丁寧に塗装したベイでも、短期間で劣化が進んでしまう可能性があります。

特に注意したいのは、クリアコートやトップコートを施していても、オーバーフィニッシュのような強い衝撃には完全には耐えられないことです。トップコートは通常の使用時の摩擦には効果がありますが、激しい衝突や落下の衝撃には限界があるため、オーバーフィニッシュの際の塗装剥がれを完全に防止することは難しいのが実情です。

このため、オーバーフィニッシュを繰り返すバトルスタイルのプレイヤーは、塗装ベイを使う際に、観賞用と実戦用を分けることが一つの有効な対策になります。あるいは、バトルで使用するベイには、耐久性を重視した塗装方法を採用したり、傷や剥がれが目立ちにくい色合いを選んだりするのも一つの工夫です。

さらに、バトル後にベイを丁寧に清掃し、塗装面に付着した汚れや削れた塗料片を取り除くことで、塗膜の剥がれを進行させないようにすることも可能です。小まめなメンテナンスが塗装維持の秘訣と言えるでしょう。

このように、オーバーフィニッシュはベイブレードの魅力的な戦術のひとつである反面、塗装にとっては非常に過酷な状況を生み出す要素でもあります。塗装したベイをバトルに使用する際は、塗装のダメージを覚悟のうえで扱い、必要に応じて補修やメンテナンスを行うことが、長く楽しむためのポイントになります。

ベイブレードの塗装剥がれを防止するための総まとめ

- 塗装はバトル中の摩擦と衝撃で剥がれる

- 下地処理不足は塗料の密着を妨げる

- 乾燥前に触ると塗膜が傷みやすい

- 尖ったパーツは衝撃で剥がれやすい

- 攻撃型ベイは接触回数が多く剥がれやすい

- 塗装前の洗浄と乾燥が重要

- サンドペーパーで足付けをすると塗料が定着しやすい

- プライマーは塗料の接着力を高める

- 薄く重ね塗りし、しっかり乾燥させることが基本

- トップコートで塗装の保護効果を高める

- 塗装後は1~2日乾燥させると剥がれにくい

- 観賞用とバトル用でベイを使い分けるのが有効

- 公式ルールは塗装による性能変化を禁止している

- 禁止パーツと誤認されるような塗装は避ける

- オーバーフィニッシュは塗装ダメージの原因になる